おすすめpoint100

『榛名神社』(群馬県)

延長5年(927年)に完成。

全国の主要な神社名を書きあげた『神名帳』があり、その中に上野国十二社の群馬郡小社として榛名神社は位置づけられています。

この記録に登載された神社は「式内社」と呼ばれ、格式の高い神社と考えられています。

これが榛名神社が歴史書の中で取り上げられた最初だといわれています。

したがって、この時すでに「式内社」といわれるほどの神社に榛名神社は成長していたことがわかります。

その他十世紀から十二世紀にかけて著された『三宝絵詞』『上野国交替実録帳』『僧妙達蘇生注記』などからも当時の榛名神社の様子がうかがえます。

近年、榛名神社境内で小金銅仏(地蔵菩薩立像)、寛平大宝(皇朝十二銭の一つ)、錫杖頭部、鉄釘、鉄鏃、甕、坏などの破片(土師器、須恵器など)等の遺物 が採集され、建物の礎石も確認されたことから、この遺跡は寺院跡であると考えられています。

記録によれば、快良が承元四年(1210年)初代座主になり、 以来、関白道長の子孫が代々受け継いだと記されています。

そして、南北朝の動乱に連動した榛名山座主職をめぐる抗争によ り頼印が応安四年(1371年)座主になっています。

近世に入り天海僧正の手により榛名山は復興されたといわれています。

慶長十九年(1614年)「上野国天台宗榛名山巌殿寺法度之事」が出され、以降、寛永寺の支配を受けるようになり、寛永寺末の中里見光明寺が学頭、榛名山満行院が別当に任命されました。

後には両職とも光明寺が兼務となり、榛名山光明寺などと書かれることもありました。

慶応四年(1868年)三月、神仏分離令が出され、同年五月東山道鎮撫総督から鎮撫軍に恭順するよう促す通達を受けて、榛名神社の神仏分離の動きがあわただしくなります。

明治三年(1870年)五月十日、岩鼻県から神仏分離取締に任命された新居守村が赴任して、仏教的なものをすべて破壊するよう指導し、実行させました。

このとき、榛名神社から仏教色は一掃されたといわれています。

現存している三重塔も守村は壊すと書いていますが、残されました。

創祀以来1000年を優に超える歴史の産物!!!

奇岩、怪石に囲まれ、老杉や古桧に覆われるなか、清らかな川が流れ、国指定重要文化財の社殿群がたたずみ、正に比類なき霊域であることを感じさせます。

最近は様々なパワースポットが紹介されていますが・・・

わたくしは・・・

日光東照宮よりも・・・

行かないといけない場所!と思えました。

西日本ではメジャーではなく、あまり知られていないかもしれませんが・・・

日本のその昔を感じることができ、またパワーをいただくことができる場所!!!

立地的になかなか訪れることが難しいかもしれませんが・・・

日本人として一度は訪れてみたい場所のひとつですね。

昨日ご紹介した箕輪城とともにぜひ一度足をお運びくださいませぇ~♪♪♪

それでは本日も一日笑顔で元気にがんばっていきましょう!!!

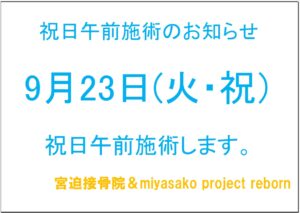

以下、「宮迫接骨院オフィシャルホームページ」もよろしくお願いいたします。